在广碧,我们允许“奇思妙想”的萌发,也纵容“花样百出”的折腾。

初中部MYP项目社区设计,以学生为中心,注重社区与服务,鼓励学生通过在社区中实施服务行动,探索自己在社区中的权利和责任,展示他们通过中学项目所掌握的学习方法和技能,并培养他们成长为独立自主的终身学习者。

《社区创想π》系列推文将持续展示2025初中部社区设计优秀项目,展现碧桂学子如何创造出“社区新可能”。

学术探索与阳台变革:一场联合国粮农组织之旅引发的奇思妙想

——记广东碧桂园学校815班社区设计项目实践

“2024年暑假,我踏入联合国粮农组织的大门,开启了一场奇妙的探索之旅。

参观过程中,一个玻璃框架吸引了我的目光。透过玻璃,我看到里面陈列着形态各异的土壤——有的呈深褐色,质地细腻;有的是浅黄色,颗粒粗糙。它们的颜色、成分各不相同,正因如此,才孕育出丰富多样的生物。然而,随着讲解员的介绍,我了解到调控土壤成分并非易事,这让我感到十分困惑。更令人关注的是,土壤本身以及农业相关的牲畜养殖等活动,都会产生二氧化碳排放,给空气带来一定负担。

这些问题像一个个问号,萦绕在我的脑海中,促使我陷入深深的思考:要是不用土壤,又有什么可以替代它来实现种植呢?这种强烈的好奇心驱使我想要探寻更多未知的种植方式,寻找一种既能满足植物生长需求,又能减少环境负担的解决方案。”

——小组成员陈欣玥同学

“当最后一茬蔬菜在循环水系统中收获时,我们悄悄留下几颗种子——不仅为了下次种植,更为了延续这份对地球的承诺。” 815班学生陈欣玥在项目反思中写道。

2024年11月至2025年5月,815班陈欣玥、张雅淇、江可可(姓名不分先后)三名学生在督导员张晓辉老师指导下,以《气候变化下的农业循环系统无土栽培》为主题,展开了一场融合科技探索与公众教育的创新实践。

洞察与需求

水循环养植项目公众认知与需求调研

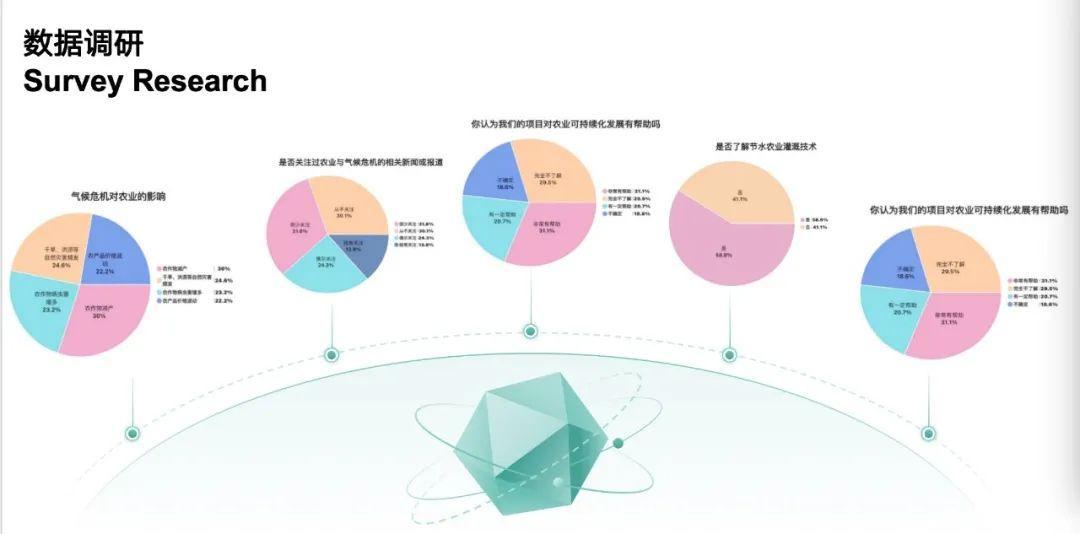

在IBMYP社区设计中,调研是一个不可或缺的环节。它帮助我们深入了解社区的需求和问题,为项目的规划和实施提供依据。

通过调研,我们能够收集到第一手的数据和信息,这些信息对于我们制定有效的解决方案至关重要。

调研还有助于我们评估项目的潜在影响,确保我们的工作能够真正解决实际问题,并为社区带来积极的变化。

根据我们围绕“水循环种植植物”进行的调研,结果显示社区居民对农业与气候危机的关注程度并不高,超过三成的人很少或从不关注相关新闻。

尽管如此,他们的项目在农业可持续性发展方面得到了一定程度的认可,超过三成的人认为项目非常有帮助。但仍有接近三成的人表示完全不理解,这表明他们在项目宣传和解释方面还有改进的空间。

此外,节水农业灌溉技术的普及度较高,超过一半的人表示了解,但仍有接近一半的人不了解,这提示他们在技术推广和意识提升方面还有提升的余地。

总的来说,他们需要加强对农业与气候危机的宣传和教育,提高公众的关注和理解,同时提供更多关于项目的信息和数据,增强公众对项目效果的信心,并继续推广节水农业灌溉技术,提高其在农业中的应用和普及。

从构想到行动

水循环模型的“破壁”实践

从 2025 年 3 月开始,陈欣玥及张雅淇、江可可同学开始研究水培植物研究,在陈欣玥的倡导下,三位同学开始尝试以简便可复制的方式探索城市环境中可持续种植的解决方案。

他们不仅动手设计了基于家庭条件的水培系统,还希望通过推广实验成果,引导同龄人共同关注生态友好型生活方式。

她们的学习已逐步从理论探究走向实践操作,关注知识如何在真实社区中产生积极影响。

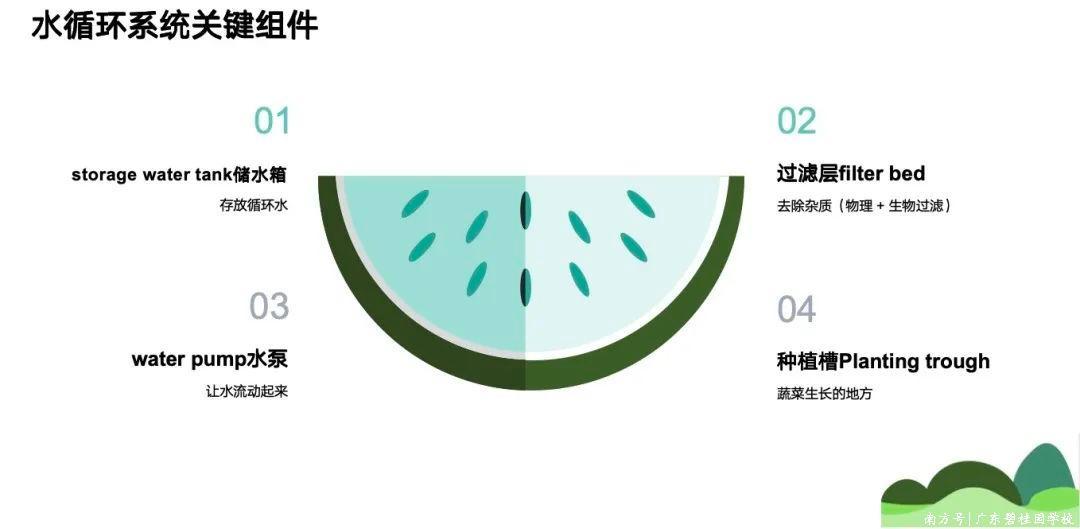

他们采用PVC管道搭建起立体种植架,利用水泵让营养液在管道内实现闭环流动,从而在完全不使用土壤的情况下,培育出了生菜、空心菜等蔬菜。

陈欣玥回忆说:“在调试阶段,水管多次出现漏水情况,营养液配比也失败了5次。”

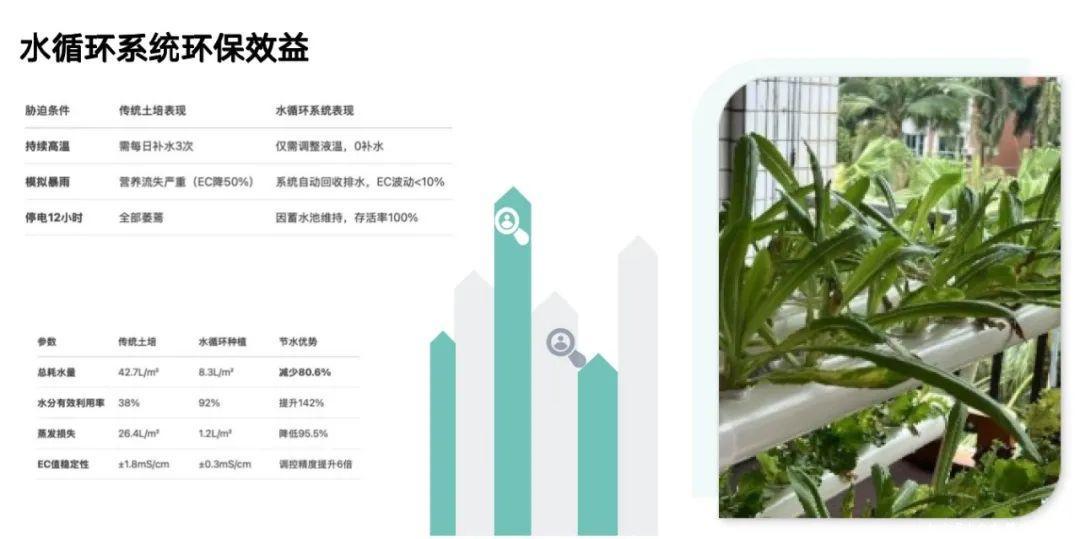

不过,经过不断改进,最终通过多层种植槽与回水箱的精密设计,使系统节水率达到了传统农业的70%,为城市空间在应对干旱和洪涝灾害时提供了很好的借鉴。

张雅淇和江可可回忆,当小组成员亲手测量节水数据时,他们的眼神从最初的疑惑逐渐转变为兴奋。

他们不禁感叹:“原来每天省下的水,真的能让世界不一样!”

通过技术实践,孩子们打破了环保与学生之间的“距离感”,让可持续农业成为一种“在阳台上就能复制的未来”。

扩大影响力

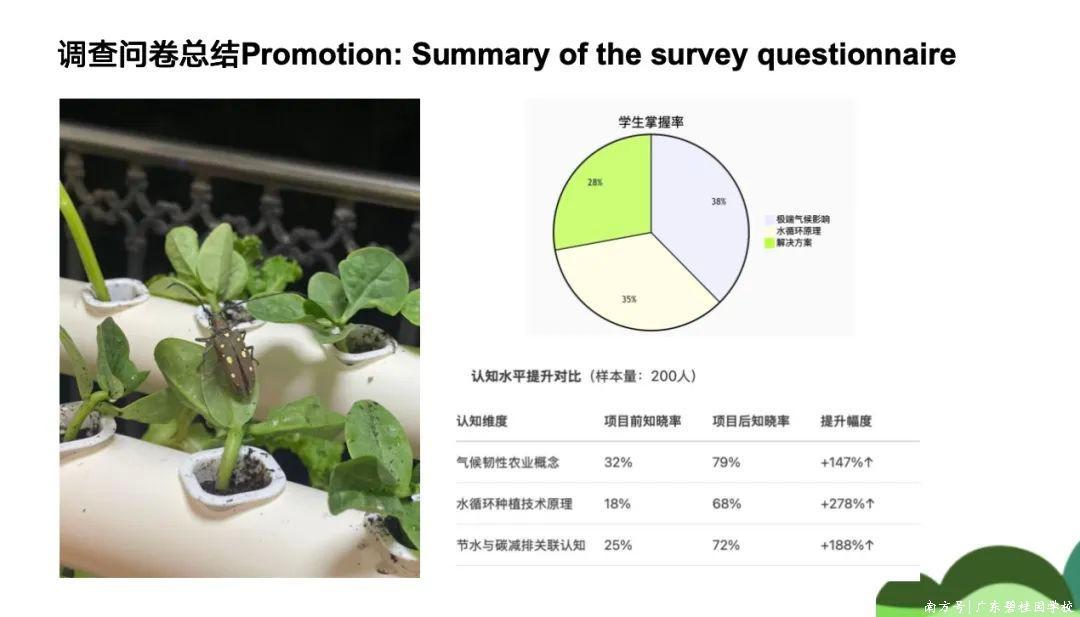

水循环种植项目的多途径推广

在传播方面,他们制定了多种策略。

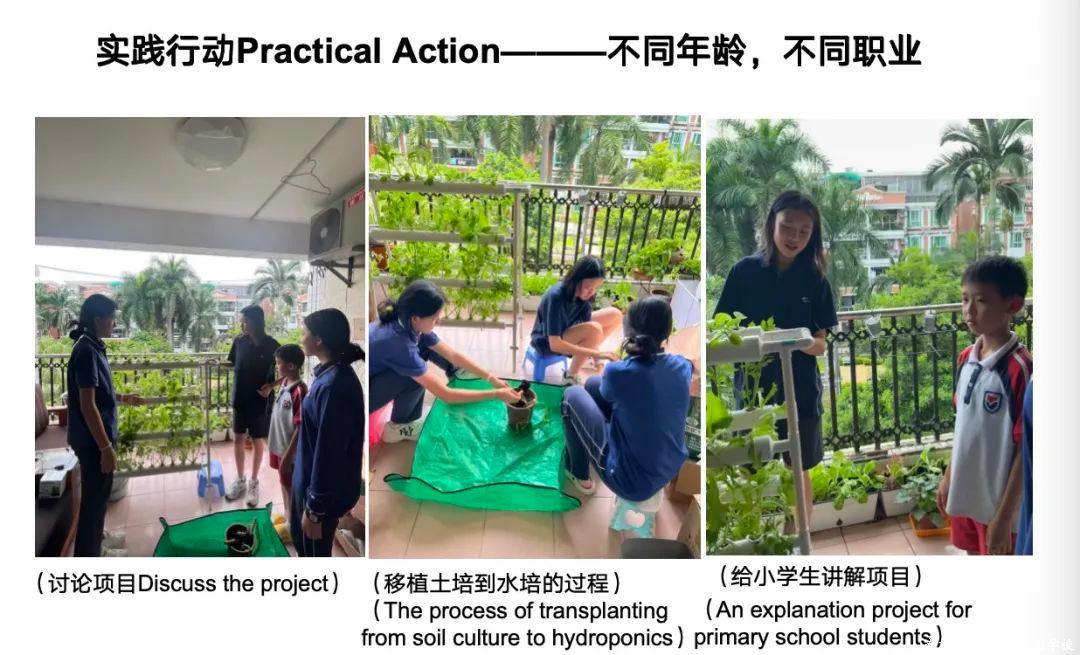

一是制作了对比模型,直观地展示传统农业和可持续农业在生存方面的差异;

二是拍摄了农业困境的实景画面,并邀请专家进行科学解读;

三是通过动态图表,将农作物减产30%等调研结果直观地展示出来;

四是在社区和学校开展演讲活动,覆盖了众多居民和师生。

青年力量

在协作中重塑世界认知

在江可可同学的回忆中,团队曾因分工问题产生分歧,但在共同调试模型的过程中,他们逐渐领悟到将团队利益置于个人表现之上的重要性。

在项目推进中,团队成员实现了能力的三重提升:

一是工程思维落地,从文献研究到实际操作PVC管切割、水泵调试,完整地实践了技术链条;

二是将全球议题本土化,把IPCC气候报告中的内容转化为校园内可感知的节水数据;

三是领导力的提升,张雅淇总结道:“我们虽不能立即改变气候格局,但可以从传播的起点推动认知革命。”

结语:种子的力量

当项目以“SDGs(可持续发展目标)实践案例”身份登上学校成果展时,那套流淌着营养液的PVC管道装置,已成为更具象征意义的载体——它承载着广碧学子对气候正义的思考,也播种着“微型农业”的未来想象。正如设计小组在报告中写下的誓言:

“改变世界,从一个小小循环开始。”

自此,她们的社区设计活动完美结束,又似乎才刚刚开始……

视频开头素材来自网络

成长的每小一步都值得被记录

社区设计小组代表815班 陈欣玥、张雅淇、江可可感言:

参与社区设计与行动服务项目,对我们来说,是一场意义非凡、充满惊喜的成长之旅。

最初接触项目时,面对社区复杂多样的需求,我们满心迷茫,不知从何下手。但当我们回想起课堂上学到的可持续发展理念,突然眼前一亮。我们开始尝试用这个理念去分析社区水资源短缺、空间利用不合理等问题,还大胆地把水循环种植系统融入设计之中。没想到,知识竟然能这样鲜活地落地生根,让我们真切地感受到它的力量。

原来“让世界变好”不用等长大,现在用知识付诸实践,就能成为点亮社区的光。

在调研社区生态现状的时候,我们学会了用环境科学的调研方法,认真统计植物节水率、水质数据。到了设计方案阶段,我们又把景观设计原理巧妙地融入其中,努力在功能与美感之间找到平衡。但过程并不顺利,数据误差让我们不得不推翻重来,为方案落地和居民沟通更是口干舌燥。不过,当看到我们参与设计的水循环系统得到社区认可,看到它真的帮助社区节约了水资源,那种成就感简直难以言喻。那一刻,我们明白了,我们微小的行动,真的能给社区、给他人带去正向影响。

这次项目,对我们来说,绝不是简单地完成一项任务,而是一段将“思考、行动与成长”紧密结合的学习旅程。

在这个过程中,我们不仅理解了可持续发展的紧迫性,更深刻体会到了作为青少年,如何通过实际行动回应全球性问题,承担起属于自己的责任。在全球气候变化的大背景下,极端天气频发,水资源紧张,粮食安全受到挑战,这些不再是遥远的国际议题,而是逐渐渗透到我们身边的生活。正是在这样的全球背景下,我们选择了“气候变化下的水循环系统探究”这个课题,围绕节水、可持续农业与社区宣传展开跨学科项目。通过调研、设计、搭建、宣传等一系列环节,我们尝试在一个微型空间——社区中,寻找应对宏大问题的可能性。

在这个过程中,IB MYP所强调的跨学科研究、服务与行动理念得到了充分体现。我们整合了科学、生物、设计语言与表达等学科知识,通过亲身实践,把“绿色农业”从理论变成了看得见、讲得清的现实模型。

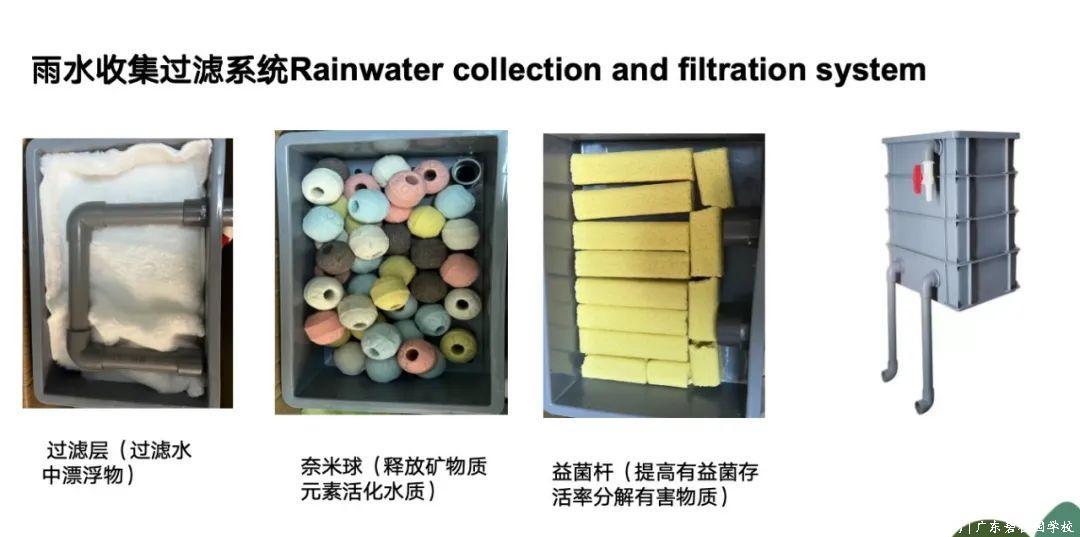

更重要的是,我们不仅思考“能不能做”,更是在不断追问“做这件事对谁有意义”“能产生怎样的影响”。我们搭建出立体水培装置,通过雨水过滤与水循环技术进行阳台种植实验。实验数据证明,我们的水循环系统相比于传统土培,节水效果显著。随后,我们将模型带入社区进行宣传讲解。面对不同年龄阶段和背景的居民,我们用通俗易懂的语言讲解循环原理与环保意义。

也正是在这个过程中,我们深刻体会到了交流技能与组织技能的核心价值。每一次讲解、每一次倾听、每一次调整措辞,都是一次“理解他人+表达自己”的训练。而在整个团队推进过程中,我们不断提升协调任务、分配时间、解决冲突的能力。这些能力,远比知识本身更加立体地塑造了我们自己。

服务学习并非简单的“做一件好事”,而是一种对社会问题的回应,一种责任意识的觉醒。

在这个过程中,我们不是“传递者”,而是“连接者”,连接科学知识与公众认知,连接绿色理念与实际行动。我们不仅向他人传递信息,也从居民的反馈中不断修正我们的表达与行为。我们记得有一位退休居民听完我们的讲解后,轻轻地说了一句:“现在的年轻人,真的不一样了。”那一刻,我们感受到一种被理解的暖流。不是因为我们做得有多专业,而是因为我们真诚地做了——真诚地去思考问题,真诚地走入社区,真诚地与人对话。这种被认可的力量,让我们更坚定了继续走下去的信心。

回望这段旅程,我们发现它串联起了我们在MYP所经历的许多课程目标——批判性思维、全球意识、社会参与、反思能力。

我们不再只是为了完成一个作业而行动,而是在思考如何让行动本身产生真实影响。我们不是孤立的个体,而是连接家庭、校园、社区乃至世界的节点。未来的路还很长,但这次项目让我们相信——哪怕再微小的绿色行动,只要我们愿意坚持,就一定能在这个世界上留下痕迹。社区是连接个体与环境的纽带,而我们的行动正是在这条纽带上播下绿色的种子。让我们一起,从家庭走向校园,从个体走向集体,用行动回应气候,用绿色点亮未来。

短期股票配资,股市怎么加杠杆交易,配资正规网上炒股配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。